たくさんの人が活用している”ふるさと納税”ですが、制度の仕組みをイマイチ理解できていない人もいます。

この「ふるさと納税」は2008年から始まった制度なのですが、たくさんの魅力から話題が広がり、利用する人が増え続けています!

しかし、これから始めてみようと思っていても仕組みが難しそうで一歩先に進めることができない人もいますよね…。

そこで、BIGLOBEレビューでは、初心者でも簡単にできる「ふるさと納税の仕組み」について詳しくご紹介していきます!

これから、ふるさと納税で返礼品や税金控除を受けてみたい人に、どこよりもわかりやすいふるさと納税の仕組みを徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

もくじ

【図解付き!】ふるさと納税で節税できるわかりやすい仕組みを解説!

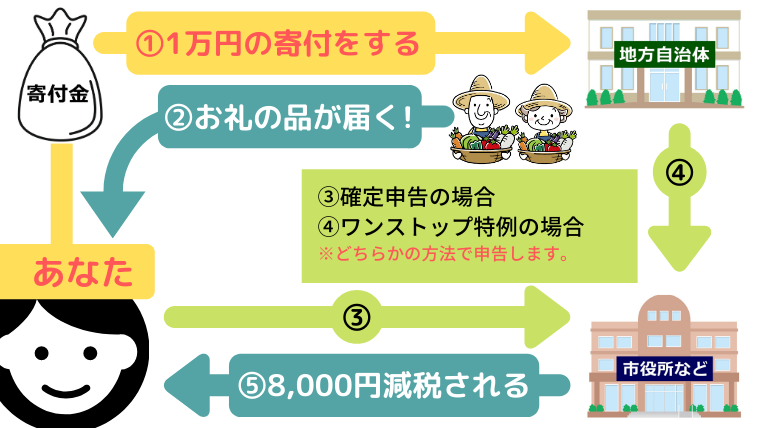

ふるさと納税は、仕組みを理解することでかなりお得な制度です。そして、上記の図解を見てもらうと分かる通り仕組みは意外とシンプルになっていて誰でも簡単に「ふるさと納税」ができます!

そもそも、ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附するができる公的な制度です。さらに、所得税や住民税の控除を受け節税することができるのでお得ですね!

なので、ふるさと納税は、寄附金額から自己負担額2,000円を除いた金額が、所得税や住民税から控除・還付されます。

例えば、10,000円を寄付した場合ですが「10,000円-2,000円」となり8,000円がその節税対象となります。

さらに、多くの自治体では、還付や控除といった節税だけでなく、地域の名産品をお礼品(返礼品)も用意してくれるのでお得な制度です。

ここまで、ふるさと納税が簡単である仕組みについてお話ししてきましたが「寄付・還付・控除」など、どうなっているのか疑問ですよね…。

そこで、次からは、ふるさと納税の仕組みをよりわかりやすく解説しているので、参考にしてみてください!

ふるさと納税の仕組みで注意したい5つのポイントって?

| ポイント | 詳細 | 重要度 |

|---|---|---|

| 1、実質2,000円 | 実質負担金を2,000円にするには、上限金額を知る必要がある! |  5.0 5.0 |

| 2、寄附・返礼品 | 寄附する自治体を探す方法には、3つのポイントを押さえて見つける! |  4.5 4.5 |

| 3、確定申告 | 2種類ある申告方法「確定申告とワンストップ特例制度」どちらかを選ぶ! |  4.0 4.0 |

| 4、所得税の還付 | 申告が完了すると、所得税の還付を受けることができる。 |  3.0 3.0 |

| 5、住民税の控除 | 申告が完了すると、住民税の控除があり節税できる。 |  3.0 3.0 |

※5つのポイントをタップしてもらうと、詳しい仕組みを紹介しているパートに移動します。

ふるさと納税を行うには、上記の仕組みを理解しておくと寄附しやすくなります。

先ほどの項目では、ふるさと納税の仕組みについて簡単に説明してきましたが「より詳しく仕組みを知りたい」や「税金の申告の仕組みとは?」など疑問が出てきますよね…。

例えば、100,000円の寄附をしても「負担額が2,000円なの?」という疑問や、所得税・住民税の還付・控除などもどういう仕組みなのか分かりにくいところもありますよね…。

そこで、ふるさと納税の仕組みで気になる「実質2,000円?」「寄付や返礼品?」「確定申告?」「所得税の還付?」「住民税の控除?」について下記から詳しくご紹介していこうと思います。

これから、ふるさと納税を始める人には重要な仕組みになるので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

ふるさと納税は上限額以内であれば実質負担額は2,000円の仕組みでお得!

※上記の3つの仕組みをタップしてもらうと、詳しく紹介しているパートに移動します。

ふるさと納税の仕組みで「実質の負担金が2,000円」がどういった内容なのかを詳しくご紹介します。

「2,000円の仕組み」あなたのふるさと納税の上限金額を知る!

| 年収 | 独身又は共働き | 夫婦 (配偶者収入なし) |

共働き + 高校生1人 |

共働き + 大学生1人 |

|---|---|---|---|---|

| 300万 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 |

| 325万 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 |

| 350万 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 |

| 375万 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 |

| 400万 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 |

| 425万 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 |

| 450万 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 |

| 500万 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 |

| 550万 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 |

| 600万 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 |

| 700万 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 |

| 800万 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 |

| 900万 | 151,000円 | 141,000円 | 141,000円 | 138,000円 |

| 1,000万 | 176,000円 | 166,000円 | 166,000円 | 163,000円 |

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

ふるさと納税を行う場合は、寄附する自治体やお礼品を見つける前に「あなたがどれだけ寄附することができるのか?」を事前に調べる必要があります。

上記の比較表は、年収に応じた寄附金の上限金額を調べてみたので、どれくらい寄附できるのかを把握してみましょう!

ふるさと納税の控除を受ける場合は、納めている税金によって異なるので「家族構成」「年収」「すでに受けている税金控除」の金額から決定されます。

そして、ふるさと納税で寄附すると控除される税金は、寄付した金額の2,000円を超える部分です。なので、たくさん寄附をすれば控除が増えるという訳ではありません…。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超えて寄附した場合は、自己負担額とされている2,000円以上が必要になります。

また、2,000円という金額は、ふるさと納税での自己負担額と決まっているので、少額しか寄附していなくても発生する仕組みです。

「2,000円の仕組み」ふるさと納税の寄附金は上限ギリギリは危険!

ふるさと納税で寄附金の上限金額を説明してきましたが、実は注意してほしいことがあります。それは、上限金額ギリギリまで寄附することです!

これは、寄附金の上限金額は、その年の収入に対して決まるので、年末にならなければ実際の年収がわかりません…。

例えば、1年の途中で退職しなければいけない理由があったり、自営業の人なら年収も波があります。

なので、給与所得者であれば、おおよその年収は計算できると思いますが、ある程度の見込みを逆算して自分なりの上限を決めていると安心です。

ただ、ふるさと納税では、最低負担額2,000円となっているだけなので、上限金額以上を寄附しても自己負担額が増えるだけなので、悪いことではありません。

しかし、全額控除されるふるさと納税額(上限金額)内で寄附したい!っと思う人も多いですよね…。そこで、下記からは未決定の年収でも安心して納税する方法をご紹介します!

2,000円の仕組みとは?上限額が未決定でも安心してふるさと納税する方法がある!

先ほどは、上限ギリギリの寄附に注意してくださいと言いましたが、実はいい方法で算出することができます!

それは「ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターを利用する」ということです!

例えば「さとふる」のポータルサイトでは、「簡単シミュレーション」と「詳細シミュレーション」の2種類からあなたの寄附金上限金額を知る事ができます。

そして「ふるなび」のポータルサイトでは、シミュレーターはありませんが、基本の考え方や計算式があるので実質2,000円でふるさと納税を行うことが可能です。

なので、それらふるさと納税ポータルサイトの便利な機能を使いながら、自治体を選ぶこともできます!

ここまで、実質2,000円の負担というふるさと納税の仕組みについてご紹介してきました。”その1″の比較表を再度確認したり、ポータルサイトでシミュレーションしてみましょう。そして、あなたが寄附できる金額を調べてから「ふるさと納税」を始めるのがおすすめです!

ふるさと納税を寄附すると返礼品を受けられる3つの仕組みとは?

※3つの仕組みをタップしてもらうと、詳しい内容に移動します。

ふるさと納税は好きな地域に寄附できる仕組みになっている!

まず、ふるさと納税をするためには、寄附する自治体を選びます。寄付先は、日本の各地域・都道府県から選ぶことができ、寄附先の数や寄附の回数に上限はありません。

そして、寄附を同じ自治体にして、お礼品が毎回届くのかという疑問ですが「受け取り回数に制限」を設けている自治体もあります。この場合は、2回以上の寄附をしても2回目のお礼品は発送されません。

なので、受け取り回数の制限や実質負担額2,000円の上限金額内で寄附をしていきましょう!

- 何が何でも出身地を応援したい人!

- その地域の特産品や名産品から返礼品を選びたい人!

- 還元率が高い地域を知っている人!

ふるさと納税は使い道から寄附できる仕組みになっている!

また、各自治体は寄附金の使い道をネット上で情報を公開しています。なので「子育て環境の整備」や「自然の保護」など応援したい自治体を指定することが可能です。

そして、寄附する場合で注意したいのが、自分がどれだけ寄附できるのかということです。寄附に関しては上限はありませんが、税金控除を上手に利用するために上限額を調べておきましょう。

- 寄附金がどのように使われるかが気になる人!

- 復興支援やまちづくりに活用してほしい人!

- 地域別で使い道が明確な自治体を選びたい人!

ふるさと納税で寄附するとお礼品(返礼品)がもらえる仕組みになっている!

ふるさと納税の「お礼品」とは、寄附してくれた人に対して、各自治体が感謝の気持ちを込めて送ってくれる品のことをいいます。

また、寄附をしてからお礼品が届くまでにかかる日数は、自治体にもよりますが約1週間~10日ほどとなっています。

しかし、返礼品(お礼品)は、納税を受け入れてくれる自治体が”お礼の品”を用意してくれていることが前提になります。

お礼品は、各自治体によって違いがありますが、特産品がお礼として届くケースが多いです。しかし、お礼品を先に選んで自治体に寄附することも可能です!

- 納税(寄附)と一緒にお礼品をもらいお得感を満喫したい人!

- 寄附してお礼品をもらうなら好きな商品を選びたい人!

- 実質2,000円でできる限りいい品を受け取りたい人!

ふるさと納税の「確定申告」と「ワンストップ特例」の仕組みって?

| 確定申告 | ワンストップ特例制度 | |

|---|---|---|

| 寄附先の上限数 | 上限数がなく、複数の自治体に寄附することが可能です。 | 1年間の寄附先は5つの自治体まで可能です。(同自治体に複数寄附しても1寄付と計算される) |

| 条件 | ・6自治体に寄附 ・医療控除などの申告が必要 |

・5自治体以下の寄附 ・給与所得者等 ・自治体へ申請書を郵送 |

| 実質の負担額 | 2,000円 | 2,000円 |

| 節税方法の仕組み | 所得税から還付、住民税から控除される。(実質の自己負担2,000円) | 住民税から全額控除される。(実質の自己負担2,000円) |

| 申請期限の違い | 翌年の2月16~3月15日まで | 翌年の1月10日まで |

| 必要書類 | 所得税から還付、住民税から控除される。(実質の自己負担2,000円) | 住民税から全額控除される。(実質の自己負担2,000円) |

| 申請場所 | 管轄の税務署 | 寄附した自治体 |

| かんたん度 |  2.5 2.5 |

5.0 5.0 |

| 詳細 | 確定申告 | ワンストップ特例 |

ふるさと納税すると、確定申告が必要になります。これは、控除上限金額内の2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除・還付される仕組みになっています。

自営業の方は、毎年確定申告をしているので慣れていると思います。しかし、サラリーマンなどは「給与所得者」なので難しそうだと感じている人も多いですね…。

そこで、申告する方法の2つ「確定申告」「ワンステップ特例」どちらがあなたに合っているのかをご紹介していきます。

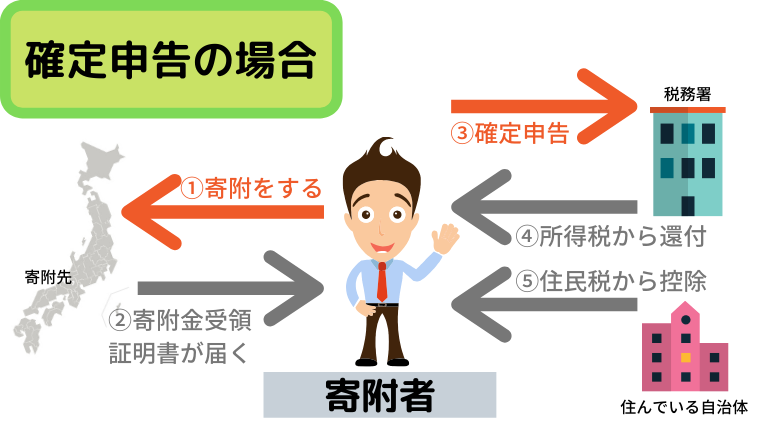

ふるさと納税で確定申告する人の仕組みとは?

上記のように、ふるさと納税で確定申告する人は「6自治体への寄附をした人」「高額医療などの医療控除が必要な人」です。

または「ワンストップ特例の申請書を提出していなかった」人も確定申告しないと控除や還付がありません。

ふるさと納税は、税金控除という税制上の優遇処置を受けることができます。そこで必要なのが、寄附後に送られてくる「寄附金受領証明書」です。この寄付金受領証明書を使い確定申告をして控除を受けましょう。

- 6自治体以上の寄附をした人

- 医療控除などの申告が必要な人

- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた人

- 個人事業主の人

- 不動産収入があった人

- 不動産・有価証券・会員券などの売却益や譲渡益があった人

- 2,000万円以上の給与所得があった人

- 2カ所以上の会社から一定額の所得があった人

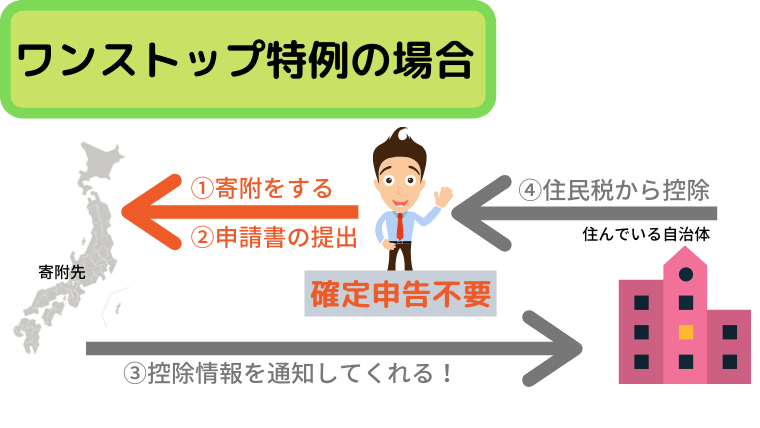

ふるさと納税でワンストップ特例制度の仕組みを利用できるのって?

ワンストップ特例制度とは、確定申告しなくても寄附金控除を受けることが出来る便利な制度です!

ワンストップ特例を使える人は「確定申告がいらない給与所得者」「5自治体以内への寄附」という条件に、寄附ししたたびに申請書を提出している人が対象になります。

この申請書とは「寄附金税額控除に関わる申告特例申請書」のことで、必要事項を記入して寄附しした自治体に送るだけです!

確定申告と違うところは、全額が住民税からの控除になります。そして、翌年6月から住民税から控除されます。

しかし、控除される金額は、確定申告と同じ金額になるので安心です。なので、便利なワンストップ特例制度を使用して申告できる人は利用した方が断然簡単ですね!

- 確定申告が不必要な給与所得の人

- 1年間の寄附先が5自治体までの人

- 寄附のたびに申請書を郵送している人

ワンストップ特例は、寄附した翌年の1月10日までに申請書を必着させなくてはいけないので注意しましょう。また、ポータルサイト内での「ワンストップ特例申請書」にチェックするところがあると思いますが、必要書類と申請書の郵送はご自身で行う必要があります。

ふるさと納税は所得税から還付できる仕組みになっている!

所得税とはすでに納めている税金のことです。ふるさと納税をした場合は、既に納めた税金(所得税)から還付すなわち返金があります。

しかし、ふるさと納税をして所得税から還付される人は「確定申告をした人だけ」になります。

では、もう一つの申告方法である「ワンストップ特例制度」を利用すると還付されないから損なの?という疑問が出てしまいます。

実際のところ、確定申告とワンストップ特例制度のどちらを利用しても”控除の総額は変わらない“ように定められているので、ご安心ください。

また、所得税が還付される時期は、確定申告で所得税の控除を2~3月に申請してから「約1~2か月後」に返金されます。返金は、確定申告時に記載している銀行口座に振り込まれます。

この時に注意してほしいのは、控除上限額を上回っていないかです。先にお話しした”「2,000円の仕組み」あなたのふるさと納税の上限金額を知る!“でご紹介した上限額の比較表をしっかりと確認して寄附することが大切です!

もう一度見返して確認してみてくださいね!

ふるさと納税は住民税から控除を受けられる仕組みになっている!

住民税とは確定申告後に決定する税金のことです。ふるさと納税をした場合は、これから支払う住民税から控除を受けることが可能です。

また、ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告をしなくても住民税から全額控除されます。なので、確定申告時の所得税還付と同じ金額を住民税から控除してくれます!

そして、還付金と控除の違いは、返金されるのではなく「住民税から差し引かれる」という仕組みになっています。住民税は、5~6月頃に届く「住民税決定通知書」でも確認することができます。

会社員でサラリーマンの方は、お勤めの会社から「給与所得等に係る特別市(区)・県(都・府・道)民税の特別徴収税額の決定通知書」で控除された額を確認することが可能です。

ふるさと納税の仕組みについてよくあるQ&A一覧

ふるさと納税を楽天で行っても仕組みは一緒なの?

ふるさと納税はサラリーマン(会社員)でも控除できる仕組みなの?

自営業のふるさと納税控除上限額の仕組みは違うの?

ふるさと納税は2015年の税制改正によって仕組みが変わったの?

ふるさと納税のポータルサイトってどんな仕組みなの?

ふるさと納税 仕組みまとめ

- 実質負担額が2,000円の上限金額を知る!

- 寄附する自治体を「地域」「使い道」「返礼品」から選ぶ!

- 5自治体以内の寄附はワンストップ特例!

- 6自治体以上の寄附は確定申告!

- 所得税から還付がある!

- 住民税から控除される!

ふるさと納税の仕組みについてお話してきました!納税という言葉があるから難しそうに思っていた人も、意外と簡単にふるさと納税ができると感じてくれたのではないでしょうか…!

ふるさと納税は、節税できるメリットや返礼品(お礼品)を貰うこともできるので、かなりお得な寄附だと思います。

そして、仕組みを知ったあなたには、是非ふるさと納税で社会貢献して「復興支援」や「まちづくり」に役立ててもらいましょう!

まだ、ふるさと納税の仕組みがこんがらがっている人は「【図解付き!】ふるさと納税で節税できるわかりやすい仕組み」をもう一度読み返していただけると理解しやすいですよ!