ふるさと納税は、確定申告をすることで税金の控除を受けることができます。控除とは、支払う義務がある税金を所得税や住民税などから減税する仕組みです。

なので、ふるさと納税を行うことで2,000円の自己負担額が発生しますが、寄附金分から2,000円を引いた金額が控除されるお得な制度です。

また、2,000円の自己負担額については、限度額(控除上限金額)があります。ということは、限度額以上の寄附をしてしまうと負担額が増えるので注意してください。

参考記事【控除上限額とは?】ふるさと納税で限度額を超えない計算方法を解説!

そして、この控除を受ける為には「確定申告」「ワンストップ特例制度」のどちらかの手続きが絶対条件となります。

では、確定申告とワンストップ特例について「2つの申告方法の違い?」「やり方や方法?」「必要な書類?」など、どうすればいいか難しい話になってきました…。

そこで、ふるさと納税の確定申告について詳しく解説しています!確定申告する時の疑問で悩まないために、ぜひ参考にしてみてください。

\3つのポイントを先に見る人はこちら/ ふるさと納税の確定申告の方法

もくじ

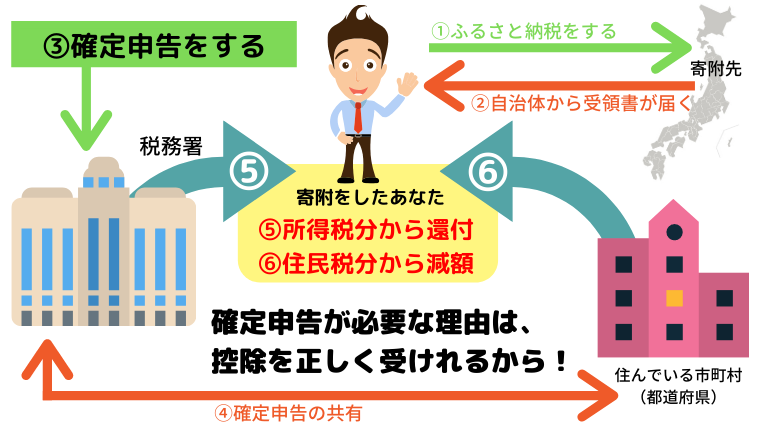

ふるさと納税を行うことで確定申告が必要な理由って?

そもそも、確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得た所得に対しての所得税等を計算し、税金の過不足額を清算する手続きのことをいいます。

これは、公平で正確な税金を納めるために調整する手続きです。そして、ふるさと納税で確定申告が必要な理由も、寄附金限度額内の控除を正しく受けることができるからです。

なので、ふるさと納税を行った時は「寄付金控除」という減額を受けるために確定申告を行い「所得税」や「住民税」から控除をしてもらいましょう!

ただ、ふるさと納税で控除を受ける方法は、確定申告だけではなく「ワンストップ特例制度」を利用する方法もあります。この方法には条件があるので、誰でもワンストップ特例制度を利用できるとは限りません…。

では「確定申告」と「ワンストップ特例制度」を利用できるのはどのような条件なのか疑問が出てくると思います…。そこで、下記から確定申告が”必要な人“と”不要な人“の特徴を詳しくご紹介していきます。

【どちらがお得?】ふるさと納税の確定申告が不要でワンストップ特例制度を使える人の特徴!

| 条件 | 確定申告 | ワンストップ特例制度 |

|---|---|---|

| 1、個人事業主(自営業)の人 |  |

|

| 2、住宅ローン控除がある人 |  |

|

| 3、医療費控除がある人 |  |

|

| 4、6自治体以上に寄付した人 |  |

|

| 5、不動産収入がある人 |  |

|

| 6、2,000万円以上の給与所得がある人 |  |

|

| 7、不動産や有価証券の売却益や譲渡益がある人 |  |

|

| 8、2カ所以上の会社から一定額の所得がある人 |  |

|

ふるさと納税でワンストップ特例制度と確定申告の「どちらがお得?」と気になっている人もいますが、基本的に控除される金額は同じです!

結論から言うと、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できる人は、サラリーマン(会社員)の方です!しかし、上記の項目が一つでも当てはまる場合、確定申告でなければ控除を受けることができません…。

例えば、サラリーマンの方で「住宅ローン控除」「医療費控除」という条件に当てはまる場合は、確定申告しないと控除されません。なので、ワンストップ特例制度を利用できないのです。

ただ、どちらにしても基本的に控除を受けれるのでお得なのに変わりありません!

では「確定申告の方法とは?」「どんな書類が必要なの?」「書き方は簡単なの?」など、どのようにすればいいか悩んでいる人も多いと思います。

そこで、下記の項目からは、より詳しい確定申告の「方法・必要書類・書き方など」をご紹介していこうと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

住宅ローン控除がある人のみ注意が必要です。これは、住宅ローン控除は、所得税から引ききれない部分を住民税から控除するのですが、住民税には住宅ローン控除の上限額が設定されています。

なので、自己負担額が増えてしまう場合があるので注意しましょう!

そして、住宅ローン控除を受ける人は、1年目の確定申告を済ませると、2年目からワンストップ特例制度の利用が可能です。

ただし、一つでも当てはまる項目があれば確定申告をしなければいけません。なので、住宅ローン控除の申告が2年目以降でも当てはまる項目(※上記比較表参照)があれば確定申告になりますので注意してください!

ふるさと納税の確定申告をする方法で失敗しない3つのポイント!

- ポイント1、確定申告に必要なものや書類を用意する!

- ポイント2、確定申告書の作成を行う!

- ポイント3、確定申告書の期日を過ぎないように提出する!

※上記3つのステップをタップしてもらうと詳しい内容をご紹介しているパートに移動します。

ふるさと納税で寄附を行った翌年の確定申告をどうすればいいのか心配している人も多いと思います…。

例えば、用意しなければいけない必要書類が分からないと、確定申告できないこともあります。なので、確定申告の方法が分かりやすいように「必要書類・書き方・提出」3つのステップを詳しくご紹介します。

それでは、ふるさと納税の確定申告方法を見ていきましょう!

【ポイント1】ふるさと納税の確定申告をする前に準備する必要書類は5つある!

| 準備するもの | 詳細 | 重要度 |

|---|---|---|

| 1、寄附金受領証明書 | 寄附した自治体から送付される受領証明書になります。 |  |

| 2、源泉徴収書 | 確定申告を記入する時に必要になる内容が記載されています。 |  |

| 3、マイナンバーカード | マイナンバーカードまたは、通知カード+身元確認書類が必要になります。 |  |

| 4、銀行口座の詳細 | ふるさと納税で減税される還付金の振込先に使います。 |  |

| 5、印鑑 | 郵送や税務署に直接提出する場合に必要になります。 |  |

※上記の1~5の項目をタップしてもらうと必要書類について詳しく解説したパートに移動します。

ここでは、ふるさと納税の確定申告をする時に必要な書類についてご紹介します。

基本的に上記5つのものがあれば確定申告できるのですが、どのように使われる書類なのかを詳しくご紹介しているので、参考にしてみてくださいね!

上記の必要書類がすでに用意されている人は、下記の緑色のボタン「確定申告の書き方」をタップして進んで見てください。そこでは、どのように確定申告書の記入を行うのかをご紹介しています。

ふるさと納税の確定申告をする書類は自治体から送付された「寄附金受領証明書」が必要!

ふるさと納税で寄附した時に、各自治体から送付される「寄附金受取証明書」が絶対に必要になります。これは、あなたが「○○自治体に寄付してくれましたよ!」と証明する書類になります。

そして、寄附金受取証明書が郵送で送られてくるのは、寄附を完了して少し時間がたってからになります。平均的には2カ月ほど掛かることがあるので、送られてきたら大切に保管しておかないといけません。

また「寄附金受領証明書が見当たらない…」という紛失した場合ですが、再発行を受け入れてくれるかは自治体次第になります。

再発行が不可能な場合は、控除として申告することができません。また、送られてきたかどうか不明な場合も同じで、未到着を避けるために寄付してから2カ月を目安に問い合わせする必要があります。

ふるさと納税の確定申告をする対象期間の「源泉徴収票」の書類が必要!

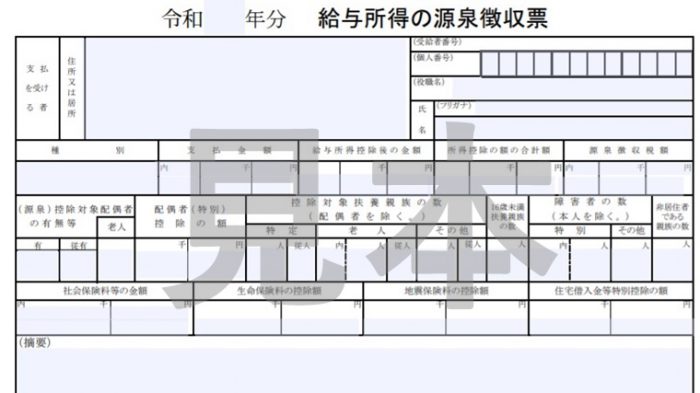

源泉徴収票とは、あなたが勤めている会社が「1年間の給料支払い分、税金を徴収した金額」が記載されている書類になります。

そして、この源泉徴収票を用意できる時期は2つのパターンがあります。それは「年末調整の計算後」か「退職時」に受け取ることができます。

なので、年末調整の計算後の場合は、翌年の2月までを目安に用意できると思います。しかし、まだ源泉徴収票が手元にない場合は、職場で確認してもらう必要があります。

ふるさと納税の確定申告をする時に必要な本人確認書類の「マイナンバーカード」が必要!

マイナンバーカードとは、本人確認のための公的な身分証明書として利用できるので、ふるさと納税の確定申告時にも必要になります。

確定申告以外にも「行政手続きのオンライン申請」「金融機関の口座開設やパスポート申請」「コンビニ等で住民票や印鑑証明書の取得」など、様々な証明書として利用できます。

参考資料マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

ふるさと納税の確定申告書類に記載する還付金受取用の「銀行口座情報」が必要!

ふるさと納税の確定申告は、所得税と住民税の両方から控除・還付を受けることができます。そして、所得税の控除分から還付を受けるために、受取用の銀行口座情報が必要になります。

そして、確定申告書の「還付される税金の受取場所」という欄に、金融機関名・種別・口座番号を正確に記載する時に必要です。

注意事項は、預金口座と確定申告する名義が違う場合は振込がされません。なので、旧姓名義の口座しかない場合は「銀行口座の名義変更手続き」を行いましょう。

銀行での名義変更に準備するものは「通帳・キャッシュカード・印鑑(新旧)・本人確認書類(マイナンバーカードなど)」などが必要です。詳しくはあなたの取引銀行で確認して見てください。

ふるさと納税の確定申告書類に捺印する「印鑑」が必要!

ふるさと納税を確定申告書で提出する時は、必ず印鑑を押さなければいけません。

そして、サインやシャチハタに関しては不可となるので「実印・銀行印・認印」であれば問題ないので用意しておきましょう!

また、e-Taxと呼ばれる国税庁の電子申告を利用する場合は印鑑が不要になります。

しかし、電子申告システム(e-Tax)を利用する場合は、マイナンバーカードか住民基本台帳カードが必要になるので注意してくださいね!

ここまで、ふるさと納税の確定申告をする時に必要な書類などを5つご紹介しました。これらが無いと、次の項目でお話しする「確定申告の方法や書き方」を進めることが出来ません。

それでは、確定申告の方法(やり方)や流れを見ていきましょう!

【ポイント2】ふるさと納税の確定申告書の書き方(入力)を徹底解説!

※上記の1~8をタップしてもらうと詳しい内容をご紹介しているパートに移動します。

確定申告の書き方(入力)についてご紹介していきます。そして、ふるさと納税分を確定申告する書き方は、国税庁のホームページから簡単に行うことができます。

どのように進めていくのかを下記から詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、先ほどご紹介した必要な書類をお手元に用意できていれば、このまま確定申告をすることができるので一緒に進めていきましょう!

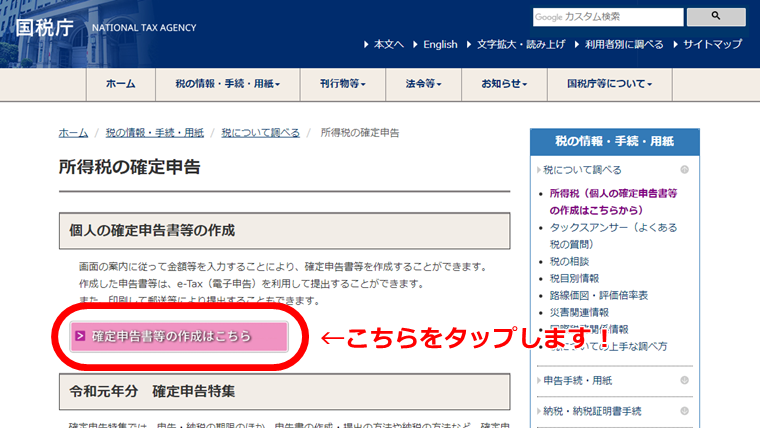

国税庁ホームページにアクセスしてふるさと納税分の確定申告をする書き方とは?

今回は、国税庁のホームページからふるさと納税分の確定申告を行う方法について「書き方」をご紹介します。

まずは、下記の緑色のボタンをタップしてもらうと国税庁ホームページにアクセスできます。すると「確定申告書の作成はこちら」というピンク色のボタンがあるので、そちらをクリックしてください。

すると、上記の画像のページに移動するので、初めて確定申告をする人は「作成開始」から進みます。また、途中まで確定申告書を策している保存データーがある人は「保存データを利用して作成」を選びましょう!

ふるさと納税分の確定申告書を税務署に提出する方法「e-Tax・印刷」を選択する!

ふるさと納税の確定申告を行った後の提出方法を選択できます!提出方法は「e-Taxで提出(マイナンバーカード方式)」「e-Taxで提出(ID・パスワード方式)」「印刷して提出」の3つの方法を選ぶことが可能です。

マイナンバーカード方式では対応しているスマートフォンを利用する事ができます。そして、ID・パスワード方式は、税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxができるようになっています。

今回は「印刷して提出」の作成方法による“郵送”や”持ち込み”タイプで進めていきます!

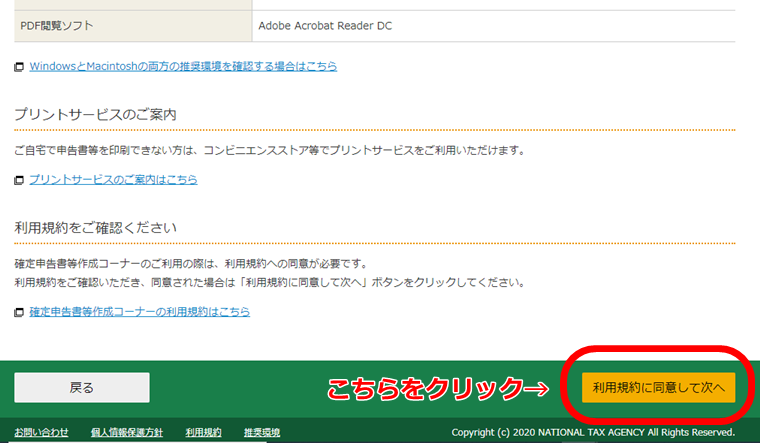

次は、ふるさと納税分の確定申告をする時に使用するパソコンの動作環境を確認するページが開きます。

この動作環境を確認する理由は、途中で作成が進まないと一からやり直しになってしまうので目を通しておきましょう。

また、確定申告の作成が終了した時に行う印刷が正しくできるのかも確認しておきましょう。ただ、プリンタが利用できなくても、コンビニなどのプリントサービスで印刷することも可能です。

ここまで、問題がなければ「利用規約に同意して次へ」をクリックして進めていきましょう。

作成するふるさと納税分の確定申告書「所得税」を選択する!

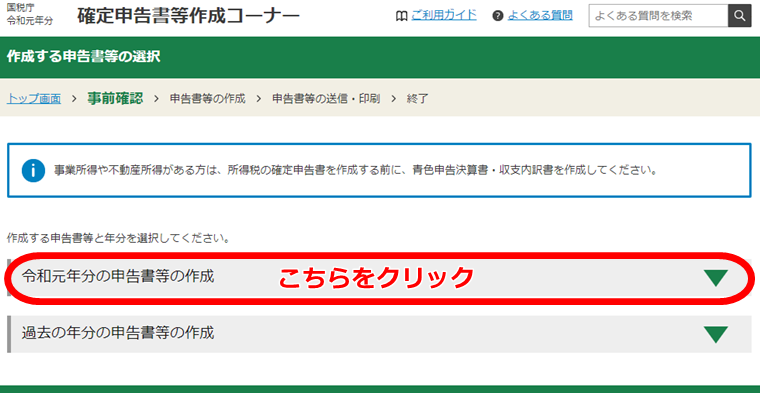

ここでは、申告書の年と種類を選択する項目が表示されます。「令和元年分の申告書等の作成」をクリックすると下記の種類が表示されます。

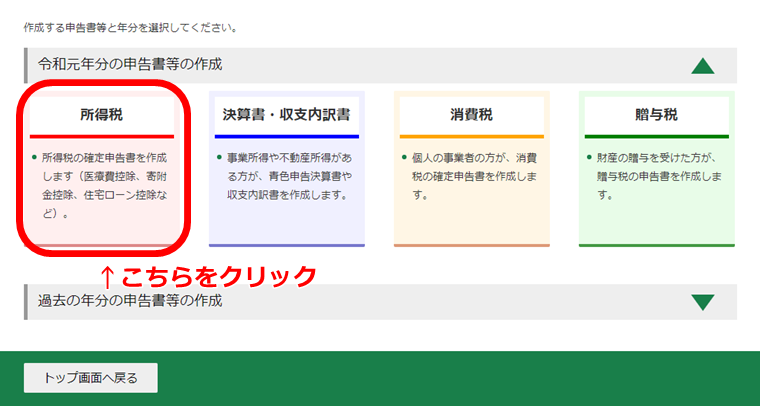

ここでは、サラリーマン(会社員)の方がふるさと納税分の寄附金控除の為に行うので、該当するのは「所得税」を選び次に進みます。

ふるさと納税の確定申告の「種類・生年月日・所得・給与内容・控除の種類」の書き方!

- 申告書の作成を開始する

- 必要な書類を確認する

- 提出方法・生年月日を記入する

- 所得の種類を選択する

- 給与所得の内容を選択する

- 控除の種類を選択する

ここからは、項目が少し多くなるので、先にどういう流れなのかを上記でまとめてみました。6つの項目がありますが、書き方というより選択する箇所にチェックを入れて進めるだけなので簡単ですよ!

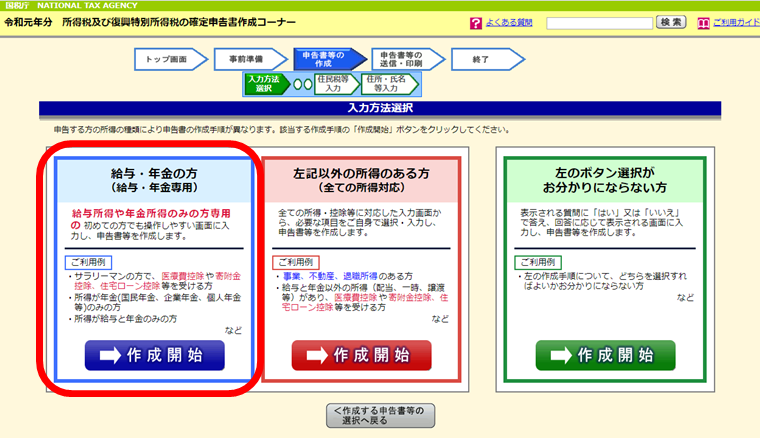

今回は、サラリーマンの方がふるさと納税をした時に確定申告をするという内容で選択していきます。なので「給与・年金の方」の作成開始をクリックします。

しかし、事業や不動産・退職所得のある場合は真ん中の「左記以外の所得のある方」で進めていかないといけないので注意してくださいね。

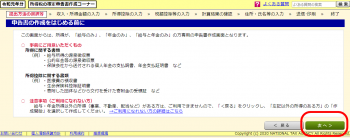

そして、作成を始める前に、事前準備や注意事項に関わる画面が表示されるので、確認して「次へ」を押します。

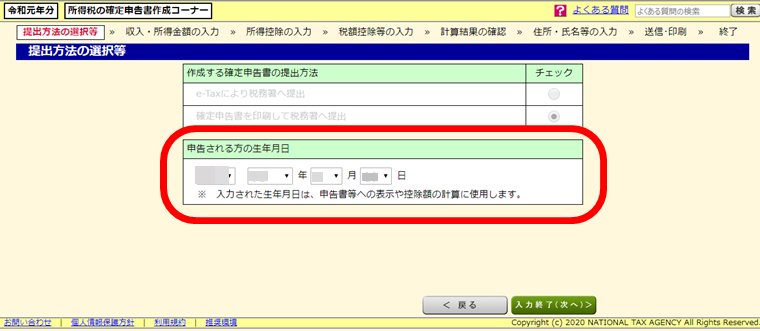

提出方法と申告する人の生年月日の書き方に移ります。

今までの選択項目で選んだ「印刷して税務署に提出」にチェックされているかを確認しましょう。そして「あなたの生年月日」を選んで「入力終了(次へ)」を押します。

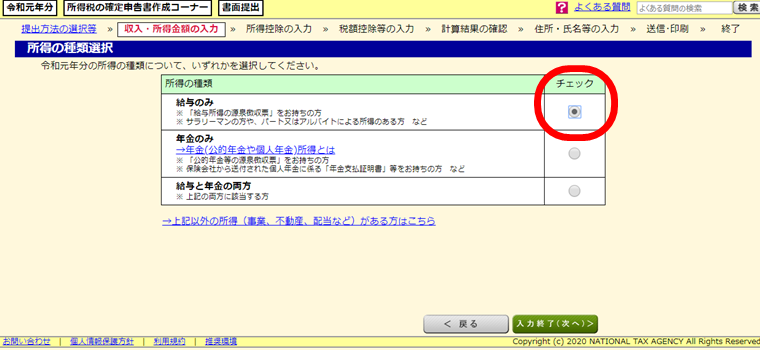

所得の種類を選択します。「給与のみ」「年金のみ」「給与と年金の両方」の3つから選びチェックを入れます。今回の場合は「給与のみ」を選択して進めていきます。

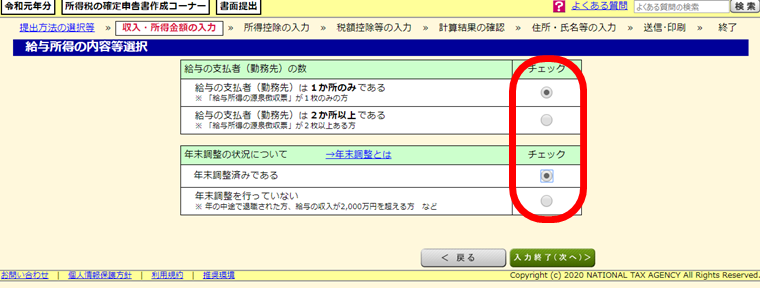

「給与のみ」を選択して進んだ場合は、給与の支払者(勤務先)の数を指定していきます。上記のようにチェックを入れましたが、あなたの働いた情報をもとに正しく入力してください。

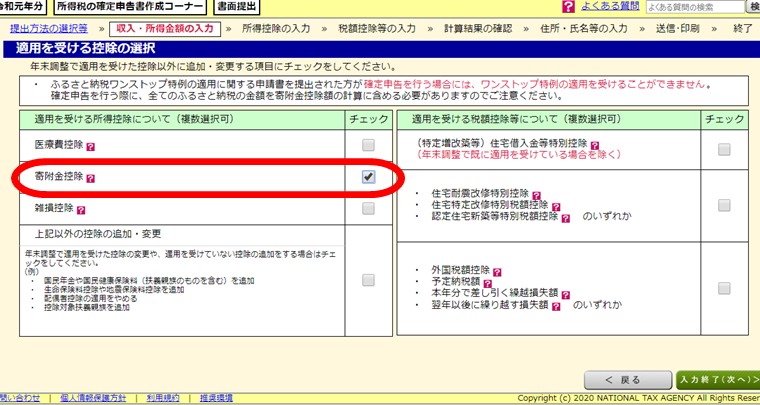

この項目の最後になりますが「適用を受ける控除の選択」を行います。今回は「医療費控除」「雑損控除」などの所得控除が無い場合を想定しています。

そして、ふるさと納税は寄附金控除に該当します。なので「寄附金控除」にチェックを入れています。すべてのチェック項目に目を通して必要な個所に見落としがないか確認して次に進みます!

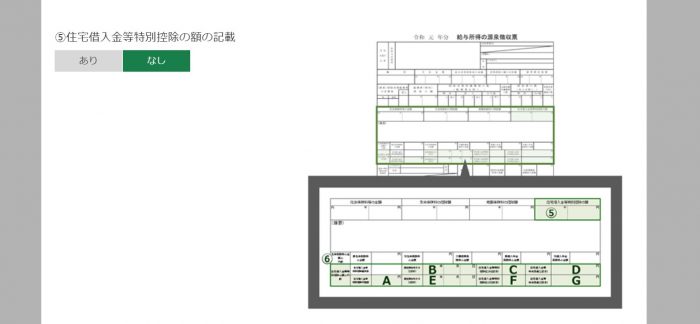

源泉徴収票をもとにふるさと納税分を確定申告書「給与所得」に記載する書き方!

ここからは、源泉徴収票をお手元に進めていきます。

- 支払金額

- 未記入でOKなので入力できないようになっています

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

上記の項目を「源泉徴収票」通りに入力していきます。また、この時に注意しないといけないのは、パソコンの入力タイプが”半角英数字“になっていることを確認しましょう。

住宅借入金等特別控除の額の記載が必要な方は「あり」を選択して記入します。そして、すべての入力項目を書き終えたら「入力内容の確認」をクリックします。

記入した金額に間違いがなければ「次へ進む」をクリックします。

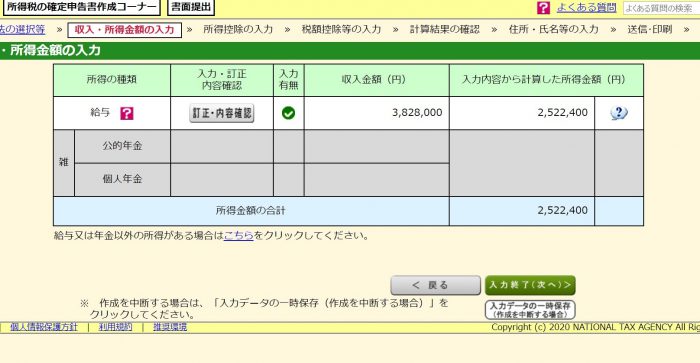

今回の例では、毎月319,000円を12カ月間の支払いがあった場合で計算しています。なので、上記の内容で間違いないので「入力終了(次へ)」をクリックして次に進めます。

ふるさと納税で寄附した金額(所得控除)を確定申告書に入力する書き方!

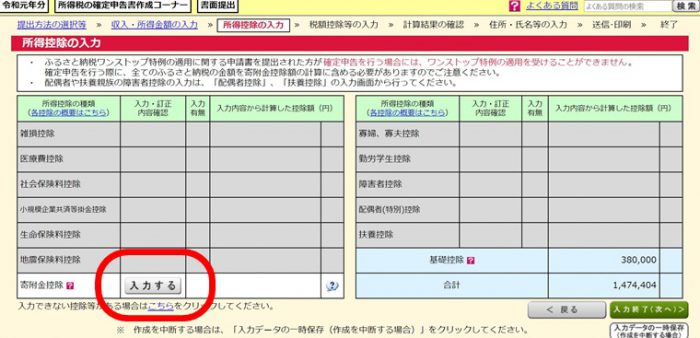

ここは、ふるさと納税で寄附した金額を入力するための所得控除を入力する画面です。

寄附金控除の「入力する」だけが選択できるようになっているのは、あらかじめ寄附金控除を申請する項目にチェックを入れていたからです。

それでは、寄附金控除を入力していこうと思います。

寄附先(自治体)から送付された「寄附金受領証明書」をもとに入力していきます。まず、上記の「入力する」をクリックします。

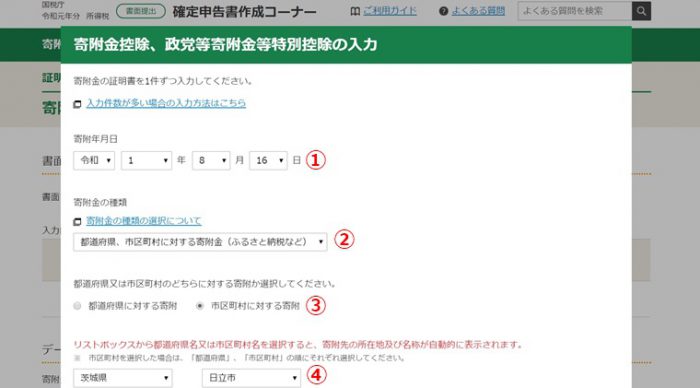

寄附金控除の入力画面が開きます。ここで必要な書類は「寄附金受領証明書」を確認しながら書いていきます。

- 寄附年月日

- 寄附金の種類→ふるさと納税を選択する

- 自治体に寄附行ったので「市区町村」を選択する

- 都道府県と市区町村を選びます

- 寄附を行った金額を記入します

- 寄附先の住所を入力します

- 寄附先の名称を入力します

寄附先が複数ある時は「別の寄附先を入力する」「同じ寄附先にもう1件入力する」から追加することができます。クリックすると新しい入力画面が表示されるので、同じように書いていきましょう!

寄附先の入力が終わったら「入力内容の確認」をクリックしてください。

記入忘れがある場合は「別の寄附金を入力する」を押し追加で入力します。入力内容の一覧を確認して「次へ進む」を押します。

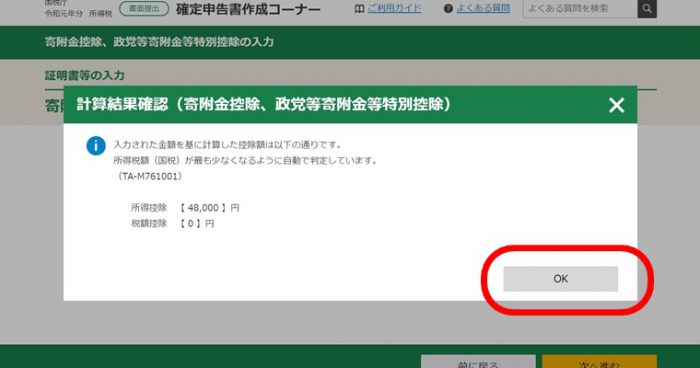

計算結果確認(寄附金控除・政党等寄付金等特別控除)という内容が表示されますので、確認して「OK」ボタンを押してください。

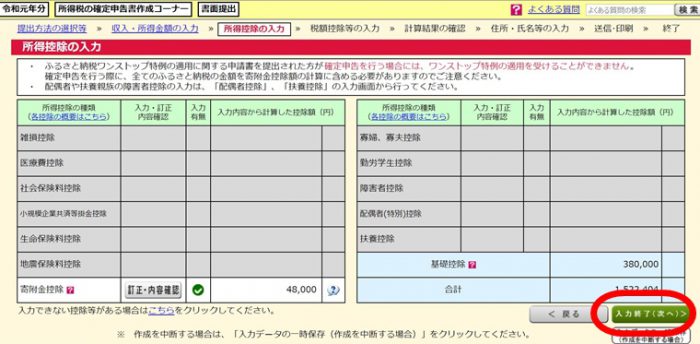

計算が完了すると、所得控除の入力画面に戻ります。控除限度額内の寄附金であれば、自己負担額2,000円を差し引いた金額が表示されていると思います。

金額が違うと思った場合は「重複で入力・入力漏れ」などが考えられますので、訂正・内容確認を押して見直ししてみましょう!

ここまで、問題がない人は「入力終了(次へ)」の緑色のボタンをクリックします。

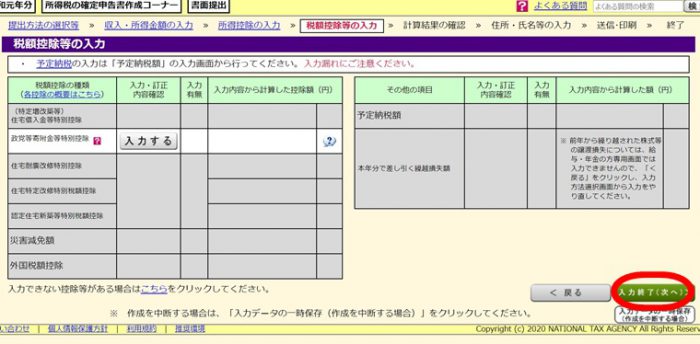

すると「政党等寄付金等特別控除」の入力ページに移動するので、必要であれば「入力する」をクリックします。なにも入力することがない場合は、右下の「入力終了(次へ)」をクリックしてください。

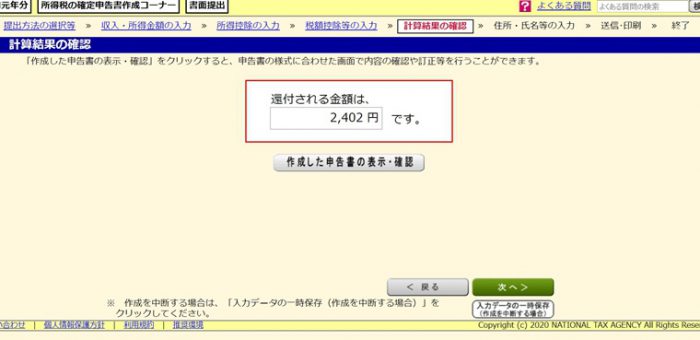

ここで表示された金額は、寄附金控除額で計算された全体からの”所得税還付分“です。なので、還付金「2,402円」で住民税からの控除「45,598円」ということがわかりますね!

間違いなければ、作成した申告書の「還付される金額」を確認して次へ進みましょう!

確定申告での還付金額確認と「ふるさと納税分以外」の控除や住所氏名の書き方!

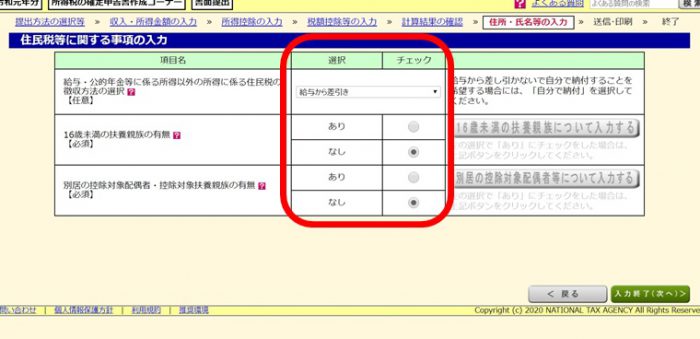

ここからは、住民税に関する事項の入力で、徴収方法を選択していきます。「給与から差引き」「自分で納付」などの項目から当てはまるものを選んでください。

また、扶養家族の情報もここで選択して、次へ進みます。

その他の控除が無い場合は、還付金額「2,402円」に変わりありません。しかし、住宅ローン控除や医療費控除がある場合は変動することもあるのでしっかりと確認しておきましょう。

次は、還付金額の入金先(振り込んでもらう金融機関)を記載していきます。選べる方法は「銀行振込」「ゆうちょ銀行への振込」「郵便局窓口での受け取り」から選べます。

そこで、還付をもらう方法の「銀行振込」を選ぶと、銀行名・支店名・口座種類・口座番号など必要な項目が出てくるので通帳に記載されている情報を入力します。

還付をもらう方法を入力したら、あなたの住所等を入力していきます。

住所を記載すると「申告書を提出する税務署」が自動で表示されます。

その下に、名前を記載するところがあるので、忘れず入力してください。

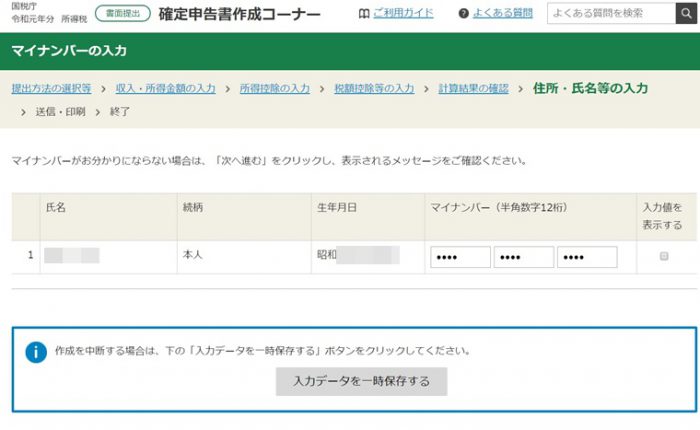

マイナンバーカードに記載されている12桁の半角数字を記入します。正しく入力しないと次に進めないので注意してくださいね!

ここで、ふるさと納税分の確定申告の書き方(入力)は終了になります!

次の項目では、書いてきた確定申告書のダウンロード方法を解説します。上記画像ページの右下にある「次へ進む」ボタンをクリックします。

ふるさと納税「確定申告」の書き方でご紹介してきた資料をダウンロードして完了です!

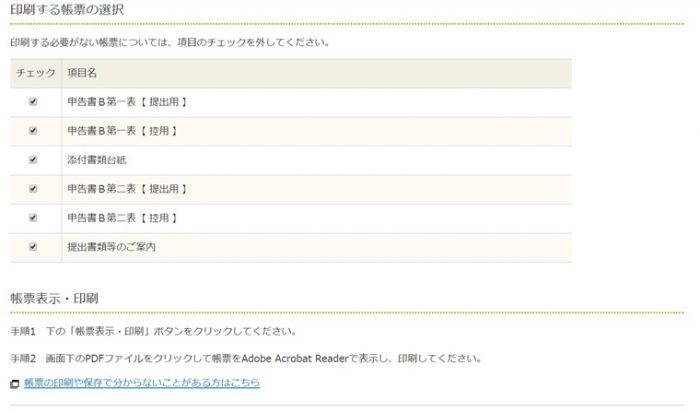

ここからは、確定申告書をダウンロードする必要があるので、簡潔にご紹介します。まず、上記画像に記載されている「申告書B第一表」など提出用・控用すべてにチェックを入れます。

基本的には、このページを開いた時からチェックされていると思いますが確認だけしておきましょう!

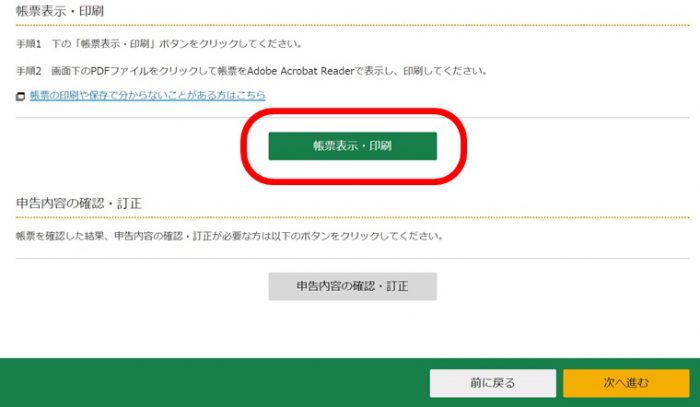

そして、下にスクロールしていくと「帳票表示・印刷」という緑色のボタンがあるのでクリックします。すると、PDFファイルのダウンロードが始まります。

そのPDFファイルを開いてプリントアウトするだけなので簡単ですね!

来年も、確定申告することがあるかもしれないので「入力データを保存する」を行っておくと便利ですよ!

そして「提出先や提出日が分からない」という人も、このページに記載されています。また、郵送で送る人は、送料の負担をしなければいけないので注意しましょう!

これで、ふるさと納税の確定申告の書き方は完了です。

ここまで、ふるさと納税分の寄附金控除を行う確定申告書の書き方を解説してきましたが、必要書類がすべて揃った状態で入力すると10分~15分ほどで完了すると思います。

少し長くなりましたが、切り替わるページが多いだけで、入力するところは「源泉徴収票を見て入力する書き方」「個人情報」「マイナンバー」の3つだけになります。

あとは、チェック項目を選んでいくだけなので、意外と簡単ですね!

ふるさと納税分の確定申告書を入力する書き方をもう一度チェックする!

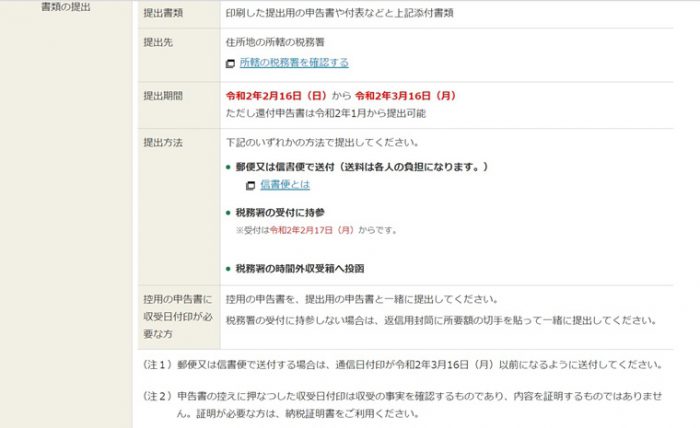

【ポイント3】ふるさと納税の確定申告期限を忘れず期日を過ぎないように提出する!

ふるさと納税分の確定申告書を作成したら提出しないと完了ではありません。そして「忘れた…いつまで?」という人はどうしようか心配している人もいますよね…。

確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までに得た所得や控除される金額から納める税金を計算したものです。

そして、提出期限は「2月16日から3月15日」までになっています。しかしカレンダーによる閉庁日の関係で期限が異なる場合もあります。

2020年分の確定申告では、閉庁日と重ならないので「2020年2月16日から2020年3月15日」までになっています。

また、ふるさと納税分を確定申告する場合は、5年間さかのぼって行うことも可能です。なので、申告を忘れていた人もふるさと納税で寄附した金額を申告して、正しい税金を計算しておきましょう!

【Q&A一覧】ふるさと納税分を確定申告する時に気になる疑問とは?

ここまで、ふるさと納税の確定申告方法をご紹介していきました。しかし、確定申告する時に、その他の疑問も出てくると思います。

そこで、ふるさと納税の確定申告をする時に悩んでしまう疑問をまとめて解説します!

サラリーマン(会社員)ですが5つの自治体にふるさと納税をしたのですが確定申告が必要ですか?

ふるさと納税の確定申告をすると住民税や所得税がどれくらい控除(還付)されるの?

ふるさと納税の確定申告をネットで行えるe-Taxって簡単なの?

ふるさと納税の確定申告時に同時にできる医療費控除の書き方って?

- 国税庁HP 確定申告書等作成コーナーを開く

- 集計用ファイルのダウンロード(医療費集計フォーム)

- ダウンロードしたエクセルファイルを開く

- 医療費の領収書を入力していく

- 医療費控除の合計が計算される

といった内容で進めることができます。また、医療費領収書の提出は必要ありませんが、手元に5年間の保管が必要なので注意してくださいね!

ふるさと納税の確定申告を郵送する時の注意点ってあるの?

ふるさと納税後に引っ越し(住所変更)した時の確定申告はどうすればいいの?

ふるさと納税を確定申告ではなく年末調整で行えない理由って?

ふるさと納税の確定申告で必要な添付書類とは?

ふるさと納税の確定申告まとめ

- 確定申告の理由を理解する!

- 確定申告かワンストップ特例制度なのかを確認する!

- 必要書類を用意する!

- 確定申告書を作成する!

- 確定申告書の期限内に提出する!

今回は、ふるさと納税の確定申告について徹底解説してきましたが、上記5つのポイントを理解することでご自身でも簡単に提出できます!

また、確定申告が不要でワンストップ特例制度が利用できる条件を把握しておくと、申告時期に迷わなくていいですね!

サラリーマン(会社員)の方は、あまり利用することがない確定申告ですが、条件によってはご自身で行う必要があります。しかし、複雑な計算方法などはなく、フォーム通りに行うと意外と簡単でしたね!

これから確定申告を行う人で方法や書き方が心配な場合は「【やり方や流れ?】ふるさと納税の確定申告をする方法で失敗しない3つのポイント!」を参考にもう一度確認してみてくださいね!

\方法や流れをもう一度見る!/ ふるさと納税「確定申告」のやり方はこちら